藍型の沖縄での言い方。

色彩を使わず藍のみで染めます。

藍型は藍の色1色に対し

紅型は華やかな色彩を使います。

この項目の関連:

着物の用語-藍型/あいがた

着物の用語-紅型/びんがた

商品ときものQ&A

京都きもの工房

![]()

着物の用語-紅型/びんがた

琉球紅型は、沖縄を代表する伝統的な染織技法の一つ。鮮やな特徴があります。

起源は明確ではなく14世紀の紅型の裂が現存しており、

14~15世紀頃の海外貿易により中国、インド、ジャワの更紗(さらさ)等から

染色技術が伝えられたといわれます。

「紅」は色全般を指し、「型」は型絵染めの型紙を指します。

この定義をしたのは鎌倉芳太郎が最初とされ、

紅型(びんがた)と呼ばれだしたのは明治以降だとされ、

「紅型」の漢字表記が広く普及され始めたのは、昭和に入ってからです。

それまでは、地元では「カタチキ」(沖縄方言で「型を付ける」と言う意味)等と呼ばれていたそうです。

高年者向けの藍色の濃淡を同じ型で染め出すものは藍方(えーがた)です。

これは琉球藍に生地を漬けこんで染める浸け染めの技法で

藍の染液に生地を沈めて浸染します。適度の色合いになるまで何度も何度も藍に漬けられます。

琉球紅型は、王朝時代、王家や士族の礼服で、

王家の衣装は黄色、貴族は水色と色や模様の大きさで身分に応じて区別され、

一般庶民には、長寿の祝い着としてのみ着用が許されました。

紋様には、王族が「御殿型」、上級士族用は「殿内型」、士族用は「首里型」、

上級士族の師弟用は「若衆型」、子供用は「がんじ型」でした。

「那覇型」、「泊型」は庶民用あるいは貿易用。

また、王族、士族は白地か薄黄地に絵画的な柄や多彩色の大柄の縮緬か綸子の生地が、

庶民用は朧型(五色…色朧、藍と黒…藍朧)の木綿地が使われました。

その後薩摩による侵略、廃藩置県などにより、王家からの庇護を失った染屋は廃業を余儀なくされ、

多くの染屋が首里を後にし、那覇等に移り住み宮廷のために生まれた紅型は衰退しました。

以降は本土への輸出品として薩摩藩への貢納が義務付けられました。

現在古紅型と呼ばれるものはこのころの作品が多いですが、

本土の影響からか友禅とモチーフが共通したものが多いです。

ただし、鶴を赤や緑で染めたり、桜を黄色や臙脂で染めるなど色扱いは非常に奔放でした。

江戸時代は袋物などの小物用生地、明治からは着物などにも使われました。

第二次世界大戦で多くの型紙や道具が焼失し、一部の型紙等は鎌倉芳太郎により

本土へ渡り保管され、戦後、それら型紙を分けてもらい紅型復興に力を注いだのが、

王朝時代から紅型宗家として染物業に従事してきた

城間家の城間栄喜氏と知念家の知念績弘氏です。

戦後の材料不足の中、拾った日本軍の極秘地図に下絵を描き、

型紙として使用、割れたレコード盤を糊置きのヘラに、口紅を顔料のかわりに、

薬莢を糊袋の筒先に使用するなど、工夫しながら紅型の復興に勤められました。

その頃は米軍向けポストカードなどをよく染めていたとのこと。

琉球紅型の技法は、紅型の技法には、一般的な型染め、筒描き、藍染め(漬染め)があり、

型染めで特徴的なのは型の上から色を挿すのではなく、糊を置くこと。

そして柄部分の色に顔料を使い、手挿しで色を挿します。

特に両面染めの型置きは高度な技(王朝時代の衣装はほとんどが両面染め)です。

筒描きは筒書き糊引きで、フリーハンドで糊を

置いていき、その後、彩色を行う方法です。

型染は、主に衣装類を染めるときに使われ、

筒描きは、風呂敷や琉球舞踊の舞台幕に使われることが多いです。

風呂敷は、婚礼などに使われ松竹梅や牡丹、菖蒲などの模様がよく見られ、

幕は松竹梅や鶴亀を 表現したものが見られます。

紅型の柄の多くには、あまり季節感がありません。

それでも薩摩に支配されていた頃の影響か、「ハギ」や、「雪輪」等が古典に存在します。

また、「龍」や「鳳凰」などといった柄は中国の影響を受けた物と言われます。

染色技法には次のような種類があります。

朧型紅型(うぶるーがた)

染地型と白地型を用いて地色に地紋を表します。

染地型紅型

一回の糊置きで模様の彩色と地染をします。

返し型紅型

一度、白地型で染めてから、文様を糊伏せし地色を染めます。

白地型紅型

一回の糊置きで地は白く残し、模様にだけ彩色します。

筒書き

型紙を使用せず、手書きで糊を絞り出しながら柄を書いていき、その後、色を挿していく技法で、

特にウチクイ(風呂敷)、大型の幕、のれんなどにも使用される技法です。

藍方(えーがた)

琉球藍に生地を漬けこんで染める浸け染めの技法で、

藍の染液に生地を沈めて浸染します。適度の色合いになるまで何度も何度も藍に漬けられます。

※今の紅型柄は安いものはほとんど型捺染または機械捺染で、

正式な紅型とは異なるものです。

目的は低価格で製品化するため、そして扱いが便利なように洗える着物(ポリエステルなど)

で作るためなど様々です。

この項目の関連:

洗える小紋 着物

着物の用語-藍型/えーがた

着物の用語-藍型/あいがた

商品ときものQ&A

京都きもの工房

![]()

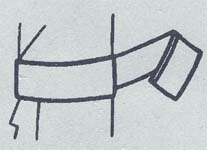

着物まめ知識-帯の結び方/貝の口

男物の帯の結び方で多用される貝の口結び。

女物の帯結びとしても着慣れた印象として着付けに結ばれます。

着物だけでなく、浴衣にも使われます。

以下、貝の口結びをご紹介します。

1.

腰紐を締め着物の着姿を整え角帯の片方の手先を二つ折りにします。

2.

折った部分を挟みながら帯を巻いていきます。

3.

2回腰に巻きつけます。

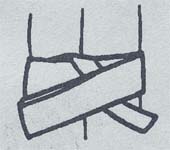

4.

余った帯の部分ともう片方の手先をそろえます。

5.

後ろから見た状態です。

6.

手先を折った方を下にし交差します。

7.

帯の折っていない方を折った手先の方の下に通し、一度引っ張り締めます。

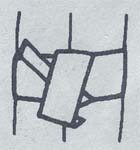

8.

形を整えながら広い方の手先を折った方の手先の下に通していきます。

9.

10.

形を整え、貝の口結び、完成です。

この項目の関連:

男性用帯/角帯

着物の用語-角帯/かくおび

商品ときものQ&A

京都きもの工房

![]()

着物まめ知識-闘茶/とうちゃ

闘茶(とうちゃ)とは、中世に流行した茶の味を飲み分けて勝負を競う遊びであり、

日本では茶寄合・茶湯勝負・回茶・飲茶勝負・貢茶、

中国では茗茶・銘闘などとも言われました。

中国の唐代に始まって宋代に発展したと言われていて、

日本に伝来後は中国・日本ともにそれぞれ独自に発展しました。

茶道の原型とされ、日本において本格的に喫茶が行われるようになったのは、

鎌倉時代に入ってからのことです。

後期に入ると各地で茶樹の栽培が行われるようになりましたが、

産地間で品質に差があり最高級とされたのは京都郊外の栂尾(とがのお・京都市北西の山中)

で産出された栂尾茶で、本茶と呼ばれ、それ以外の地で産出された非茶とされました。

(後に宇治の茶の質が向上して宇治茶が栂尾茶と並んで本茶として扱われるようになりました)

最初の闘茶は現在の茶道のように格式はなく、

本茶と非茶を飲み分ける遊びとして始まりました。

しかし「群飲逸遊」と倫理面での批判や闘茶に多額の金品や土地、財産などが賭けられ、

二条河原落首では闘茶の流行が批判され、『建武式目』にも茶寄合(闘茶)禁止令が出されましたが実態は隠れて広がっていきました。

闘茶の方法は色々で、最初は本茶と非茶を2者択一で選択するもので、

最初に間違いをした者が敗者になります。

その後、複雑化していきました。

闘茶の全盛期であった南北朝時代から室町時代初期にかけて最も盛んに行われたルールが

四種十服茶(ししゅじつぷくちゃ)です。

このルールは種茶と呼ばれる3種類と客茶と呼ばれる1種類の計4種類を用い、

まず種茶を点てた3つに「一ノ茶」・「二ノ茶」・「三ノ茶」と命名して、

それぞれ試飲させて味と香りを確認させます。

次に種茶3種類からそれぞれ3つの袋、試飲に出さなかった客茶1種類から1つの袋の合計10袋の

茶袋を作り、そこからたてた10服分の茶を順不同に参加者に提供してこれを飲ませ、

10服の茶が最初に試飲した「一ノ茶」・「二ノ茶」・「三ノ茶」のうちのどれと同じものか、

または客茶であるかを回答し、その正解が最も多いものが勝者になります。

これを複数回行う場合もあり、後述の佐々木道誉の「百服茶」

(「百種茶」とは10回分の勝負を行ったもの(10服×10回=100服))で、

夜を徹することもあったとのこと。

他にも闘茶の方法は「二種四服茶」・「四季茶」・「釣茶」・「六色茶」・「系図茶」・「源氏茶」などが

ありました。

その後、15世紀中頃から闘茶は衰退します。

また村田珠光・武野紹鴎・千利休によって侘び茶が形成されていくと、

闘茶は享楽的な娯楽・賭博として茶道から排除されました。

亜流として闘茶は歌舞伎者らによって歌舞伎茶(茶歌舞伎)として愛好され続け、

侘び茶側でも茶の違いを知るための鍛錬の一環として闘茶を見直す動きは起こりました。

17世紀に作成された『千家七事式』には「茶カフキ」として取り上げられ

闘茶も茶道の一部として編入されました。

—————————————————————————-

『光厳天皇宸記』正慶元年6月5日(1332年6月28日)条に廷臣達と「飲茶勝負」を行ったことが記されています。

『太平記』には、佐々木道誉が莫大な景品を賭けて「百服茶」を開いたことが記されています。

商品ときものQ&A

京都きもの工房

![]()